Siegreiches Scheitern

Blättert man im Buch der Geschichte, entdeckt man Heerscharen großer Kriegshelden und Eroberer. Gewaltige Reiche wurden innerhalb von Jahren oder Jahrzehnten gewonnen. Doch wieviele von ihnen hatten Bestand? Kaum eines, denn aus einem eroberten Land einen Landesteil zu formen, braucht mehr als strategisches Geschick. Der britische Militärhistoriker John Keegan führt gern die These der „chronischen Ergebnislosigkeit des Krieges“ an. Im Kern hat diese durchaus Bestand, allerdings nicht allumfassend. So vermochte Napoleon unterm Strich seinem Frankreich nicht ein einziges Land dauerhaft hinzuzufügen. Seine Kriege waren, gemessen am Ziel, ergebnislos. Dennoch hinterließ er ein anderes Europa als er es vorgefunden hat.

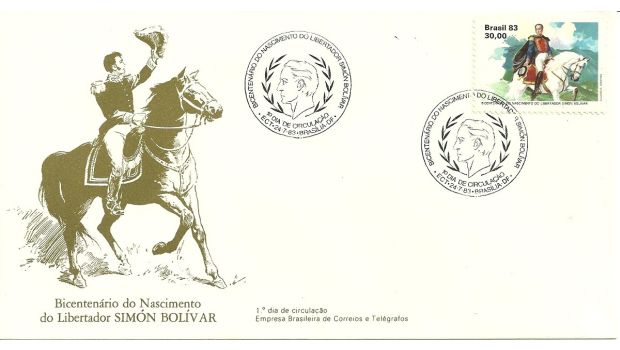

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco – besser bekannt als Simon Bolivar, der am 24. Juli 1783 in Caracas das Licht der Welt erblickt hatte, sollte die widerstreitenden Aspekte von Zerstörung und Schöpfung in aller Deutlichkeit erfahren. Er gilt in zahlreichen Ländern Lateinamerikas als Nationalheld. Man gab ihm den Namen „El Libertador“ – der Befreier – und doch wirkte er im Leben als Diktator und war vielen als solcher verhasst. Aber er veränderte die Welt nachhaltig.

Nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492 hatte die spanische Krone sich bald den halben Kontinent unterworfen. Den von Blut- und Goldgier getriebenen Abenteurern folgten Großgrundbesitzer, die mit gewaltigen Landgütern Erträge für sich und die Krone erwirtschafteten und die reichen Bodenschätze ausbeuteten. Doch wie in Europa machten sich im 18. und frühen 19. Jahrhundert auch hier die Ideen des Nationalismus breit. Es galt das koloniale Joch abzuschütteln und den Menschen eine unabhängige Heimat zu schenken. Simon Bolivar, ein Kind aus wohlhabendem Hause, verschrieb sich der bereits 1810 der Unabhängigkeitsbewegung. Nach ersten Aufständen und Rückschlägen erwies er sich bald als die Führungspersönlichkeit, die im Kampf gegen einen gemeinsamen Gegner die unterschiedlichsten Parteien zu einigen vermochte.

Ein wichtiger Verbündeter wurde etwa José Antonio Páez, genannt „El Borrachito“, also der Säufer. Páez war ein Hirte, der in den weiten Ebenen Venezuelas aus den Llaneros, den Viehtreibern, eine hervorragende leichte Kavallerie geformt hatte. Diese flinken Lanzenreiter hatten bereits etliche Gefechte gegen die Spanier geführt, als sie sich Bolivar anschlossen und künftig ein wichtiger Bestandteil seiner Rebellenarmee wurden. Venezuela und das Vizekönigreich Neu-Granada konnten den Spaniern abgenommen werden. Zur gleichen Zeit erhoben sich die Argentinier unter José de San Martin und die Chilenen unter Bernardo O’Higgins. San Martin stieß weiter nach Norden vor, um Peru zu befreien, wo er bald den Präsidenten der am 7. September 1821 gegründeten neuen Republik Groß-Kolumbien traf. Bolivar und San Martin hatten ähnliche Ziele, nur ihre Methoden unterschieden sich. Und wieder sprach man Bolivar das Vertrauen aus. San Martin, dessen Kraft sich in internen Streitereien und Widerständen erschöpft hatte, übergab Bolivar seine Armee und seine Mission, sodass „El Libertador“ das gemeinsame Werk beenden konnte. Der Widerstand der spanischen Krone wurde endgültig gebrochen.

Doch die Geschichte kennt kein „Happy End“, sie läuft einfach weiter. Bolivars Republik mangelte es an Stabilität. Er ließ sich die Vollmachten eines Diktators übertragen und bemühte sich verzeifelt, die unterschiedlichen Interessen der Menschen unter einer nationalen Identität zu einen. Doch daran sollte der große Stratege und Heerführer scheitern. Groß-Kolumbien brach langsam auseinander. Aufstände mussten niedergeschlagen werden, 1828 wurde gar ein Anschlag auf den Diktator ausgeübt. 1830 entschied sich Bolivar, der keine gesamtstaatliche Lösung mehr sah, von allen politischen Ämtern zurückzutreten und ins Exil zu gehen. Doch noch vor seiner Abreise verstarb er – wie es hieß – an Tuberkulose.

Simon Bolivar wird bis heute zu Recht als der Befreier Südamerikas gefeiert. Aber eine politisch stabile Heimat vermochte er den Menschen nicht zu schenken. Wie in so vielen Gebieten, in denen die Kolonialmächte für lange Zeit geherrscht hatten, war der Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen durch das autoritäre Erbe in den Köpfen und die verbliebenen mächtigen Interessengruppen verhindert worden. Siegreiches Scheitern ist wohl einer der paradoxesten Aspekte der menschlichen Natur.

Previous Article

Previous Article Next Article

Next Article